从妻子晕倒丈夫漠然到“瑞士卷”剧本,再到因为一颗鸡蛋给谁吃产生的夫妻争执中国十大杠杆配资公司,一段段本应私密的家庭影像,正在不断闯入公共视野。家庭监控视频素材,频频冲上热搜。

这些原本为守护家庭安全而生的“电子眼”,为何会不知不觉成为全网的热点?

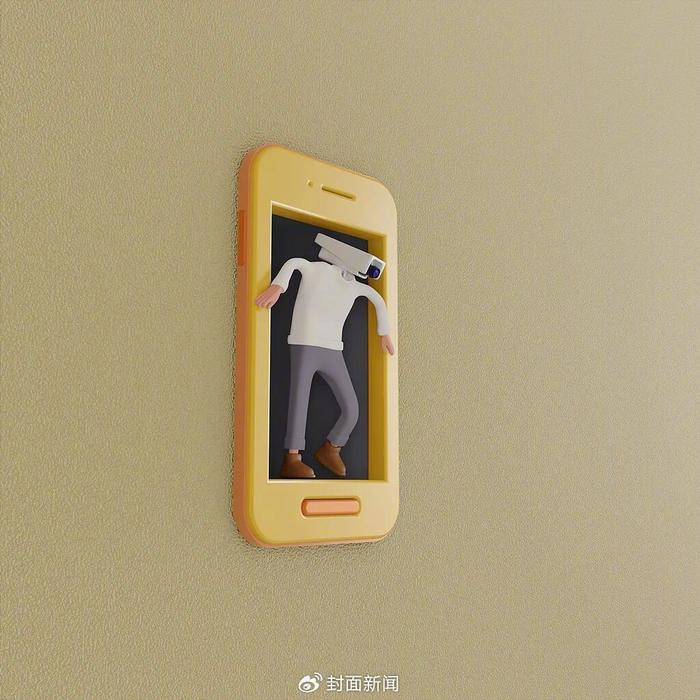

家庭监控,记录生活也窥见隐私。当守护家庭的“电子眼”异化为窥私狂欢的窗口,我们不得不思考:这场以“真实”为名的流量游戏,究竟代价几何?

对真实的需求,间接推动了传播。与“二手信息”不同,监控视频记录的是事件原始发生过程,这种“铁证”更具说服力和感染力。在一段安徽女子晕倒的三分钟监控视频中,母亲晕倒、孩子哭喊、丈夫无动于衷的全过程被悉数记录,比任何文字描述都更具视觉和情感冲击力。当下,信息严重过载,用户渴望获得未经修饰的一手信息,家庭监控视频恰好满足了这种心理需求。

这些视频进入公共视野的途径多样:部分当事人或家属为维护自身权益、曝光不法行为,会主动上传监控视频作为证据,也打开了不法分子有机可乘的窗口。此外,市面上的家用摄像头良莠不齐,部分价格低廉的摄像头缺乏技术安全支持,也更易被黑客攻击。某网络安全厂商曾在测试中发现,在使用简单组合密码的情况下,黑客平均2.3秒就能破解,导致家庭私密视频被恶意窃取,并在网络黑市上交易。

流量竞争,吸睛内容阅读量动辄过亿。在“注意力经济”时代,家庭监控视频往往能迅速引爆网络,带来可观流量。在2025年8月的“鸡蛋事件”中,一段因吃鸡蛋产生矛盾的家庭监控视频,被多家媒体采用并二创,相关话题在微博上获得过亿的阅读量。监控视频,成为媒体和自媒体争抢的“富矿”。

家庭本应是最私密的场所,监控视频的公开却让家庭生活变成公共展品。在已曝光的案例中,视频往往包含家庭成员间的亲密互动、争吵甚至更为私密的内容,这些内容一旦公开,将对当事人造成难以弥补的伤害。

图据视觉中国

家庭监控视频的“新闻化”,是公众既渴望“真实”又恐惧“透明”的直观展现。但你窥到的“监控视频”,也可能是“演出来”的。

摆拍监控视频,刻意激化矛盾、贩卖焦虑。这类视频往往瞄准社会敏感议题,从而迅速引爆情绪、收割注意力。博主“林姐肉夹馍”安排亲生母亲假扮婆婆,通过“给住院婆婆吃泡面”营造婆媳冲突;“家长送锦旗‘教啥啥不行’”挑动教育对立……这些剧本深谙人性弱点,将复杂的社会现象简化为二元对立,煽动公众情绪以获取传播效应。

用“真实性”作伪装,让辟谣的成本远高于造谣。摆拍者利用受众对监控技术的固有认知,利用大家对监控内容真实性的高度信任,通过刻意模仿监控的视角、画质甚至时间戳,为谎言披上了一层“真实”外衣。这种伪装的“家庭纠纷”“情感矛盾”混淆了真相与虚构的边界。

日常琐事作为“素材”售卖,公众的窥私欲,也成为流量经济背后的助燃剂。从姐姐婚恋家庭里的微妙互动,再到全程记录明星独居的日常……现在大量的综艺节目也将目光对准私人领域,拆解为可围观的“剧情模块”,以满足观众对“真实”的渴望。通过选择性剪辑、情感放大甚至情境设计,将家庭监控视频转化为一场充满戏剧张力的“透明秀”。

图据视觉中国

让“电子眼”回归守护本质,需多方共治精准发力。

平台方应进一步完善算法审核机制,建立更高效的内容溯源和甄别机制。在审核时,可针对“家庭矛盾类”高敏感内容设置特别预警机制,对短时间内极速发酵、情绪表现异常夸张的所谓“监控视频”进行优先核查与溯源。落实虚构内容标签明示;对确认为恶意摆拍、混淆视听的内容进行限流、标注乃至封号处理。

家庭私域不是“流量修罗场”,法规到位与监管逗硬,要跑在技术滥用之前。相关职能部门可进一步明确家庭监控的使用边界和数据归属,公安机关加大对非法破解、传播隐私行为的打击力度,提高法律震慑效果,让意图不轨者不敢越线。2025年4月1日,《公共安全视频图像信息系统管理条例》已经正式施行。作为我国首部针对公共安全视频监控的全国性法规,明确划定了公共场所摄像头的安装范围、视频保存期限、备案制度、安全管理制度以及绝对禁区的范围。

公众媒介素养的提升更为关键,不要甘于充当“剧本”的流量帮凶。我们应学会对极端情绪内容保持一份审慎,追问信源,多方求证,“让子弹多飞一会儿”。监控的本意是守护家的安全,而不是将私密日常变成大众消遣,更不能异化为牟利工具。

我们始终要清醒:家庭监控不是真人秀中国十大杠杆配资公司,别人家的隐私,更不该被围观。

信达配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。